最近這段時間里,小編相信“陽過”和“陽康”的朋友們,大家對奧密克戎已不再陌生,你們的免疫系統已經與它見面,并且大干了一場,取得了勝利。

可是,近期關于奧密克戎最新亞型變異株BQ.1和XBB的報道越來越多。大家隨之而來的疑問就是:“感染后產生的抗體是否對奧密克戎新變種有作用?再感染會發生嗎?”

小編帶著同樣的疑問,馬上行動,查閱了一些資料,整理出奧密克戎新變異株的相關內容,供大家參考!

亞型變異株BQ.1和BQ.1.1:

亞型變異株XBB:

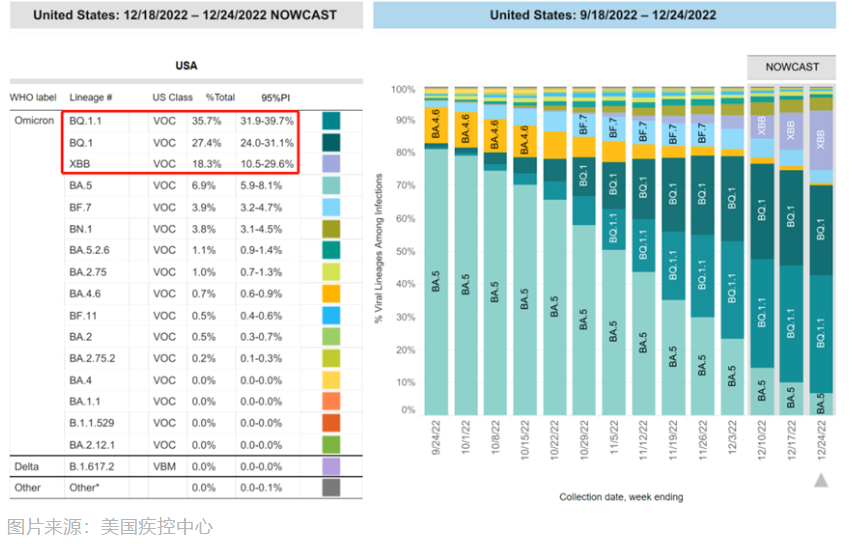

下面這張圖是來自美國疾病控制與預防中心CDC新冠確診周報(截止到12月24日),我們可以看到:

- BQ.1、BQ.1.1、XBB已經成為主流毒株,三者合并感染比例已達81.4%,代替了原來的BA.5變異株;

- 而最近一周數據顯示占主導地位的BQ.1和BQ.1.1感染比例逐漸下降,而具有高度傳染性的XBB正在迅速上升,感染比例升至18%,而上周則為11.2%。

以下文字摘自文章《奧密克戎BQ.1在美國達峰值,XBB上升迅猛達18.3%,國內可能呈現雙峰感染狀況》,該文發表在《梅斯醫學MedSci》期刊上:“從當前的免疫逃逸能力來看,XBB變異株最為出色。

- 它無論怎么突變,其傳播能力逐漸逼近上限,免疫逃逸也是漸進式的

- 兩代亞變體之間仍然存在交叉免疫現象,但是相隔較遠的,免疫逃逸現象更為明顯。例如:感染BA.5.2可能對BF.7(BF.7是BA.5.2.1.7的縮寫)的再感染具有一定的保護作用,但是無法保護BQ1.1的感染。但是BQ.1的感染,可以減少BQ.1.1的感染。同樣,XBB感染后,其誘導的免疫應該能減少XBB.1.5的感染。

由于親緣相近的亞變體之間的感染存在交叉保護的作用,因此,即使奧密克戎不斷突變,群體免疫形成的保護作用都是有效的,因此,造成的危害相對較小。然而,如果人體體內缺乏親緣相近的中和抗體,可能會引發再次感染,甚至導致重癥。”目前,我國現階段流行的毒株以BA.5.2和BF.7為主,其中BF.7是BA.5.2.1.7的縮寫。在12月20日,國務院聯防聯控機制新聞發布會上,中疾控指出,奧密克戎BQ.1和XBB分支已傳入我國,其傳播優勢會逐漸增加。面對最新變異株BQ.1和XBB,曾經感染BQ.1.1和XBB.1的人群短期內不會再感染,另外,此前感染的人群中有些人會產生超級免疫抗體,短期內也不會再感染。

小編建議大家做好個人防護,尤其是重癥高危人群,盡量將再次感染降到最低。如果發生再次感染,大家也不要恐慌,相信我們強大的免疫系統會及時清除病毒并且戰勝病毒;高危人群則需要及時就醫,盡早服用抗病毒藥物,可有效降低重癥和死亡率。

世衛組織認為,XBB和BQ.1仍然是令人擔憂的亞型變異株,并將繼續密切監測XBB和BQ.1,并要求各國對此保持警惕,繼續監測和報告基因序列,并對不同的奧密克戎亞譜系進行獨立和比較分析。接下來,世衛組織也將會對XBB和BQ.1進行定期風險評估,如果有任何重大事態發展需要改變公共衛生戰略,將會立即向會員國和公眾發出警報。世衛組織表示,目前的數據并不表明XBB在引發重癥和死亡方面與其他變異株存在實質性差異。然而,早期證據表明,XBB.免疫逃逸能力更強,再感染風險更高。XBB是否足以驅動新一波感染浪潮,似乎取決于各區域的免疫狀況和疫苗接種覆蓋率。目前XBB和BQ.1沒有被世衛組織指定為“需要關注的變異株”,及時接種疫苗仍是保護自己和周圍的人免于因新冠導致的重癥、住院或死亡的最佳方式。

奧密克戎Omicron最早于2021年11月9日在南非首次檢測到。2021 年 11 月 26 日,世衛組織宣布將其確定為“需要關注的變異株(Variant of Concern)”,這意味著世界必須迅速為奧密克戎做好準備。權威醫學雜志《柳葉刀》對奧密克戎的評價是:“Milder but not mild 減弱了,但并不溫和”。

奧密克戎Omicron 很快被確定為比Delta更容易傳播,Delta 是之前世界衛生組織公布的“需要關注的變異株”。僅在4周內,隨著奧密克戎Omicron浪潮席卷全球,它很快取代了德爾塔Delta成為主要流行毒株。

自奧密克戎Omicron毒株出現以來,它不斷進化。如今,它有50多個亞系在流傳。到目前為止,奧密克戎Omicron的這些亞系有很多共同點:它們都具有高度傳播性,在上呼吸道復制,它們往往不會引起肺部相關疾病。

- 在2021年11月9日,首次出現時,它被稱為BA.1(以前稱為B.1.1.539) 并取代了Delta變異株,并在爆發高峰期每天造成超過 800,000 例美國病例;

- 在2022年春季,亞型變異株BA.2 接替BA.1引起全球病例激增

- 在2022年夏季,亞型變異株BA.5擊敗BA.2引起全球病例激增

- 在2022年冬季,亞型變異株BQ.1、BQ.1.1、XBB擊敗BA.5成為全球主要流行毒株。

參考來源:

[1]https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/one-year-since-the-emergence-of-omicron

[2]https://news.un.org/zh/story/2022/11/1112807

[3]https://www.scientificamerican.com/article/new-omicron-variants-are-here-what-we-know-so-far/

[4]https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2022-12-23/cdc-omicron-subvariant-xbb-on-the-rise-as-bq-1-bq-1-1-start-to-decline

[5]https://m.jiemian.com/article/8241642.html[6]https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions[7]https://m.medsci.cn/article/show_article.do?id=3ca1e531663b

[6]https://m.medsci.cn/article/show_article.do?id=3ca1e531663b